差示扫描量热仪图谱分析:解码材料热行为的科学语言

差示扫描量热仪(DSC)通过记录样品与参比物在程序控温过程中的热量差异,生成反映材料热行为的特征图谱。这些图谱如同材料的“热指纹”,蕴含着相变、热稳定性、反应动力学等关键信息。本文将从图谱构成、典型特征解析及实际应用场景三方面,探讨如何通过DSC图谱洞察材料的内在性质。

一、DSC图谱的构成:时间、温度与热流的三维对话

DSC图谱以温度或时间为横轴,热流率(单位时间内的热量变化)为纵轴,形成一条连续曲线。曲线上的每个点代表特定温度下样品与参比物的热量差异,其方向与幅度揭示了材料的热行为特征:

正向峰(吸热):表示样品从环境吸收热量,常见于熔融、玻璃化转变、分解等过程。例如,聚合物熔融时,分子链从固态有序结构转变为液态无序结构,需吸收热量,图谱上呈现明显的吸热峰。

负向峰(放热):表示样品向环境释放热量,通常与结晶、氧化、交联等过程相关。例如,金属冷却时发生结晶,原子从液态无序排列转变为固态有序晶格,释放结晶潜热,图谱上表现为放热峰。

基线漂移:若样品与参比物的热容差异导致基线偏离零点,需通过基线校正消除干扰,确保数据准确性。

二、典型图谱特征解析:从峰形到热行为的深度洞察

DSC图谱的峰形、位置、面积等参数是分析材料性质的核心依据,以下结合具体场景展开说明:

1.熔融与结晶行为:高分子材料的“温度密码”

聚合物的熔融过程在图谱上表现为单一吸热峰,其峰温(Tm)与峰面积分别对应熔点和熔融热焓。例如,聚乙烯的熔融峰尖锐且对称,表明其结晶度高;而低密度聚乙烯的峰宽且低矮,反映其非晶态结构占比更高。结晶过程则表现为放热峰,峰温(Tc)与冷却速率密切相关——快速冷却可能抑制结晶,导致峰温降低或峰形变宽。

2.玻璃化转变:非晶态材料的“相变临界点”

非晶态聚合物(如聚苯乙烯)在加热时,分子链段运动能力增强,材料从玻璃态转变为高弹态,这一过程在图谱上表现为基线台阶式偏移,而非尖锐峰。转变温度(Tg)对应台阶中点,其值受分子量、增塑剂添加等因素影响。例如,添加增塑剂可降低Tg,使材料在更低温度下具备柔韧性。

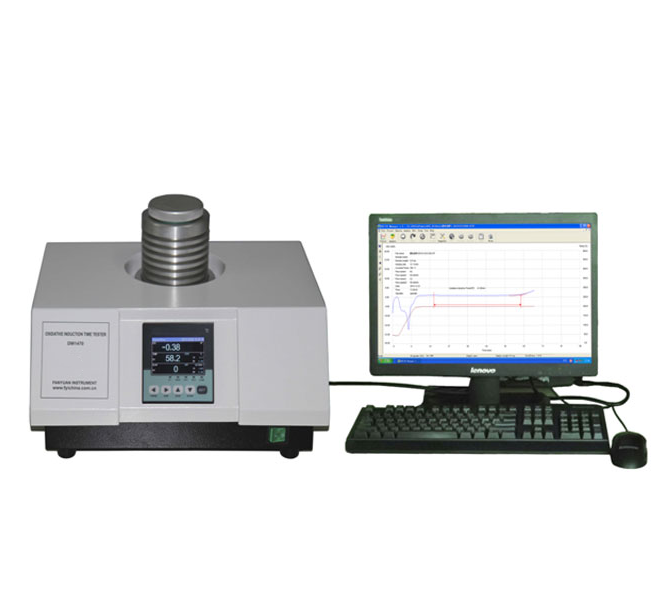

3.热稳定性与氧化诱导期:能源材料的安全防线

在氧气气氛下,材料发生氧化反应时会释放热量,图谱上呈现放热峰。氧化诱导期(OIT)定义为从升温开始到氧化放热峰起始的时间间隔,是评估材料抗氧化性能的关键指标。例如,锂电池隔膜的OIT越长,其抵抗热失控的能力越强,安全性更高。

4.多晶型与共晶:药物研发的“晶型挑战”

同一药物分子可能因排列方式不同形成多种晶型,不同晶型的溶解度、生物利用度差异显著。DSC图谱可通过熔点差异鉴别晶型——例如,磺胺类药物的α晶型熔点为167℃,β晶型为162℃,图谱上呈现两个独立熔融峰,辅助晶型纯度控制。

三、图谱分析的实际应用:从实验室到产业化的桥梁

DSC图谱分析不仅服务于基础研究,更在材料开发、质量控制、失效分析等环节发挥关键作用:

材料筛选:通过比较不同配方的DSC图谱,快速锁定热性能最优的候选材料。例如,在开发耐高温工程塑料时,优先选择熔点高、热分解温度高的配方。

工艺优化:分析加工条件(如冷却速率)对结晶行为的影响,优化注塑、挤出等工艺参数。例如,通过调整冷却速率控制聚丙烯的晶粒尺寸,提升材料冲击强度。

失效分析:对比正常样品与失效样品的DSC图谱,定位性能劣化的根源。例如,若电池隔膜的OIT显著缩短,可能因添加剂迁移导致抗氧化性能下降。

合规性验证:依据药典或行业标准,通过DSC图谱确认药物晶型、医疗器械材料的热稳定性等关键指标是否达标。

结语

DSC图谱分析是材料科学中“以小见大”的典型方法——通过微小的热量变化,揭示材料在温度场中的宏观行为。从聚合物的加工性能到药物的安全性,从金属的相变机制到能源材料的热失控风险,DSC图谱为材料研发提供了不可替代的“热视角”。随着技术进步,DSC在超低温、超高灵敏度领域的拓展,将进一步推动新材料与新技术的突破,为人类探索物质世界开辟新维度。