差示扫描量热仪价格解析:从基础应用到高端定制的多元选择

差示扫描量热仪(DSC)作为材料热分析领域的核心设备,其价格体系因技术性能、应用场景及服务需求呈现显著差异。从基础型设备到高端定制化解决方案,价格跨度从数万元至百万元不等,这一区间背后折射出仪器精度、功能扩展性与行业适配性的深度关联。

一、基础型设备:性价比之选满足常规需求

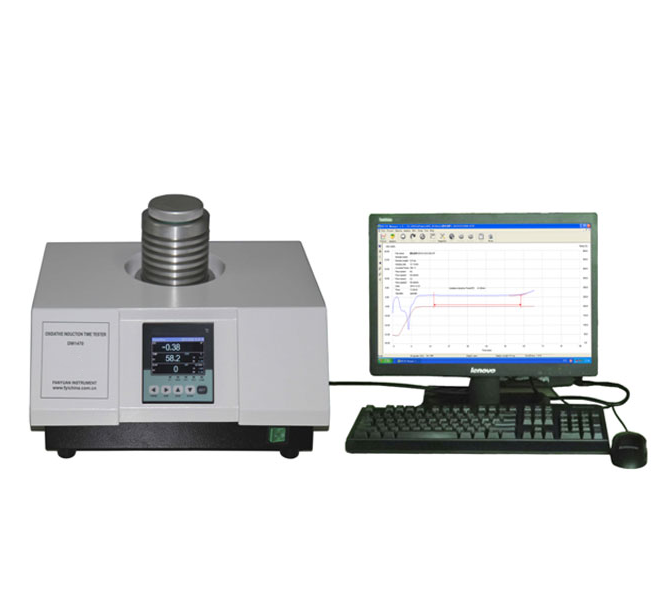

在实验室常规检测场景中,基础型DSC以经济实用为核心优势,价格普遍集中在8万至20万元区间。这类设备通常具备以下特征:温度范围覆盖室温至550℃,量热精度达±1%,可完成熔融、结晶、玻璃化转变等基础热效应分析。例如,某国产设备采用半导体制冷技术,实现快速降温至-50℃,同时配备智能基线校正功能,有效降低操作门槛,成为高校材料实验室与中小企业研发部门的首选。

基础型设备的成本优势源于模块化设计理念。通过标准化生产流程,制造商将核心组件(如热流传感器、温度控制器)进行规模化集成,在保证性能稳定性的同时压缩制造成本。以某款市场占有率较高的设备为例,其采用双通道设计,支持同时进行样品与参比物测试,数据采集频率达20次/秒,但通过简化软件分析模块,将价格控制在15万元以内,精准契合预算有限的用户需求。

二、中端设备:功能扩展应对复杂场景

当研究需求涉及多气氛控制、宽温区覆盖或自动化操作时,中端DSC设备成为主流选择,价格区间上探至30万至60万元。这类设备在基础性能上实现三大升级:其一,温度范围扩展至-150℃至1500℃,满足金属合金、陶瓷材料等极端条件测试;其二,集成惰性/氧化性/还原性气体切换系统,模拟材料实际服役环境;其三,配备自动化样品舱与机械臂,实现无人值守连续测试。

以某款中端设备为例,其创新采用样品温度控制器(STC)技术,通过实时修正程序设定温度与样品实际温度的偏差,将重复性误差控制在±0.01℃以内。在锂电池正极材料研究中,该技术可精准捕捉材料在300℃附近的微小相变,为热失控预警提供关键数据支撑。此外,设备支持ISO 11357、ASTM E967等国际标准方法,数据可直接用于专利申报与学术发表,进一步提升其附加价值。

三、高端定制:尖端技术驱动行业革新

在航空航天、半导体制造等尖端领域,高端定制化DSC设备价格突破百万元大关,其核心价值体现在三大维度:超高分辨率(0.01μW)、超低温精度(±0.001℃)与智能化数据分析系统。某款为航空复合材料研发的定制设备,采用液氮制冷与红外加热复合技术,实现-180℃至2000℃的跨温区测试,同时集成机器学习算法,可自动识别材料热效应类型并生成分析报告,将单次测试周期从8小时缩短至2小时。

高端设备的定制化特征体现在硬件与软件的深度融合。硬件层面,制造商根据用户需求选配高灵敏度热电偶、低噪声信号放大器等组件;软件层面,开发专属数据库与模拟模块,支持材料热力学参数反向推导。例如,某半导体企业定制的DSC系统,通过建立硅基材料相变温度与掺杂浓度的数学模型,成功将晶圆热处理工艺优化周期缩短60%,直接降低研发成本超千万元。

四、价格影响因素:多维度的价值博弈

DSC设备价格差异的形成,本质是技术投入、服务价值与市场定位的综合体现。进口设备因研发投入周期长、供应链成本高,价格普遍高于国产设备,但其在极端环境适应性、长期稳定性方面具有优势;国产设备则通过本地化服务网络与快速响应机制,在交付周期与售后维护环节形成竞争力。

服务价值对价格的影响日益显著。部分制造商提供“设备+耗材+培训”全链条服务,将年度维护合同、标准物质校准等增值服务纳入价格体系。例如,某品牌推出的“五年无忧计划”,包含每年两次预防性维护、无限次软件升级与优先技术支持,虽使设备单价上浮15%,但长期来看可降低用户总拥有成本(TCO)达30%。

从实验室基础研究到工业生产线质量控制,DSC设备正以多元化的价格体系服务不同层级需求。用户在选型时,需综合考量测试精度、功能扩展性与预算约束,在技术可行性与经济合理性间寻找平衡点。随着国产设备技术突破与服务升级,中国制造正在高端热分析领域开辟新赛道,为全球材料创新提供更具性价比的解决方案。